西蒙娜·薇依《工厂日记》:工作不应拖累劳动者

原标题:西蒙娜·薇依《工厂日记》:工作不应拖累劳动者

西蒙娜·薇依生于巴黎一个富裕的中产阶级家庭,有着超越常人的智识,在巴黎高师学习哲学,后来在几所中学担任过哲学教师,她拥有的这些条件基本可以让其保持一种相对(只是相对)自由、有尊严的生活,但在1934年底,薇依选择离开学校,进入工厂,从事低薪、重体力劳动。对于动作迟缓、时常被头痛折磨的薇依来说,这无疑是极大的考验,从她在此阶段写下的日记中我们可以知道,从早到晚,她和工友们都在艰难应对无情的机器、对工作速度的苛刻要求,尤其是被压迫、被奴役的屈辱感:“我自己也是竭尽全力才能维持尊严……几周这样的生活差不多足以将我变成一头温顺的野兽,只有在周日我才能恢复点自我意识。”其他工人的状况可想而知。

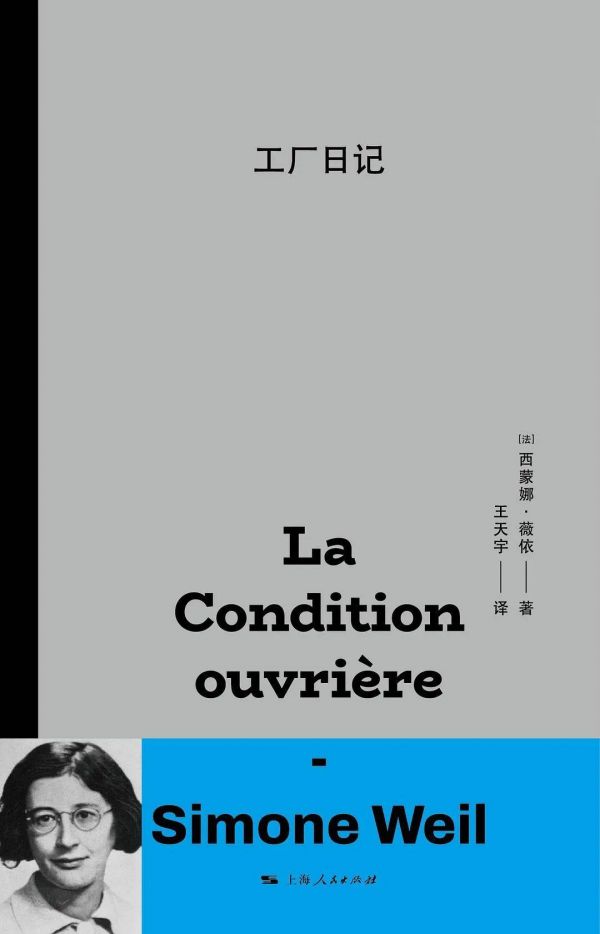

西蒙娜·薇依(Simone Weil,1909-1943),20世纪最具原创性的法国哲学家、政治思想家、社会活动家。

尽管如此艰难,尽管满是屈辱与失败,薇依没有想过逃跑,在一封信中——薇依的信总是极其诚恳而睿智——她说:“我并不觉得这些苦难是我自己的,我把它们视作工人们的苦难。就我个人而言,无论我是否遭受了苦难,都是几乎无关紧要的小事。因此,想要认识和理解的渴望轻易就战胜了逃跑的诱惑。”“我的苦难无关紧要”所展现出的灵魂是崇高的,而且是在“崇高”这个词最深刻的意义层面上说。这种常人无法做出的行为,自然出自薇依对底层人民强大的同理心,但又不只是同理心。她把当劳工的生命经验视为“与现实生活接触”,“与生命的直接接触”,她想要摒除某种幻觉,不被生活欺骗,她想接近(乃至接受)“不幸”,进而寻求解脱的路径。

以切身体验为基础,薇依知道并深深感受到一个工人的生活饱含的巨大痛苦,她详细记录并思考工人的处境,为改善工人的生存状况,她号召雷诺工厂的工人把自己的内心感受写出来,发在杂志上;她给一位工厂经理写信,给出改善建议;而且薇依清楚地知道,工人面临的不幸与政治制度和社会形态无关,“我关于工厂的疑问完全不受政治制度的影响。它事关工厂从完全从属关系逐步过渡至某种从属和合作混合的关系,理想情况是纯粹的合作”,而所谓革命,很有可能只是导致压迫集团的更换,“只要生产是建立在被动服从的基础上,工人们就要继续被动地服从”。这显示出薇依敏锐的洞察力,对某些主义作出反思,而她给出的最终解脱/救赎之路是具有超越性的。本书最后一篇文章《非奴役性工作的首要条件》写于薇依去世前两年,那时她的思想已经成型,在文中她说,“解药只有一种。唯一能让人忍受住单调的是永恒的光明,是美。”什么是“永恒”的?只有“绝对存在”,那不生不死、涵容万物的“在”,在薇依眼中就是上帝。在对上帝的爱和信仰中,受苦者得以“生活在那超自然的诗意氛围中”,整个生命因此改变。(导语:张进)

作者 | 西蒙娜·薇依

本文出处:《工厂日记》,作者:[法]西蒙娜·薇依,译者:王天宇,版本:上海人民出版社 2023年4月

在狭义的工作,即手工劳作和普遍意义上的执行性工作中,存在着无法消除的奴役性,即便在一个完全公平的社会中也是如此。这是由必要性而非目的所主导。奴役他人是出于自身需要,而不是为了某种善;“因为我们需要谋生”,正如那些在奴役中度过一生的人所说。一个人付出了努力,到最后除了自己已有的,其他什么都没获得。如果没有这样的努力,他连已有的都会失去。

但依据人的本性,除欲望外,没有其他力量能驱使人努力。人不会渴望他已有的东西。欲望是一种方向,是驱使着人向某件事情行动的开始。朝着自己不在的那一点行动。如果行动刚开始就被困在了起点,那么人就会像笼子里的松鼠或牢房里的犯人一般打转。而打转总是很快令人感到沮丧。

沮丧、疲乏和厌烦,这是工作者最大的邪念,尤其当他们身处非人的环境,甚至在其他环境中也是一样。有时这种邪念会吞噬最优秀的工作者。

于人类而言,生存不是目的,它只是一切善——无论真假——的基础。善加诸生存之上。当善消失时,当生存之上不再有任何善的时候,当生存变得赤裸裸,它就不再与善有任何关联。它甚至是一种恶。而正是在这个时候,生存取代所有消失的善,自己成为了唯一的目的,唯一的欲望对象。灵魂的欲望附着于赤裸裸、毫不遮掩的恶上。自此,灵魂陷入了恐惧。

这种恐惧是对暴力即将造成死亡的那一刻的恐惧。对于在胜者剑下无能为力、苟延残喘的人来说,这一恐惧的时刻将延续其一生。为了自己的性命,他不得不从早到晚、每一天都在被奴役中耗尽精力,什么都不能期待,否则就要被鞭打或处死。除了生存,他再也无法追求任何善。古人曾言,自被奴役的那天起,灵魂就只剩下一半。

但是,如果我们努力了一个月、一年或二十年,到最后一天还是发现自己和第一天一样,那我们所处的情况就和被奴役一样。两者的相似之处在于不能渴求除自己已有之外的东西,不能靠自己的努力获得善。努力只是为了生存。

时间的单位是一天,人们在其中打转。他们在休息和工作中来回,就像是在两面墙之间来回蹦跳的球。他们工作仅仅是因为自己要吃饭。而他们吃饭是为了继续工作。又一次,他们工作是为了吃饭。

在这样的生存状态里,一切都是中介,一切都是手段,哪里都不存在目的。制造的东西是一种手段;它会被出售。谁会在它上面投注善意?材料、工具、劳动者的身体以及他的灵魂都是生产的手段。需求随处可见,善已然绝迹。

我们不该去寻找人们意志消沉的原因。原因就在那里;它一直未变;它对于工人的生存境况至关重要。我们应该去探寻以往是如何避免人们意志消沉的。

精神萎靡不振,体力却充沛得让他几乎感觉不到付出了努力,工人因此可以承受这份虚妄。否则,他就需要补偿。想要为自己和孩子争取另一种社会环境是一种补偿。简单粗暴的快乐是另一种,二者本质相同;都是幻象,而不是抱负。到了周日,工人想要忘记自己必须工作的事实。所以他们去消费,穿得好像自己不用工作那样。他们要满足自己的虚荣心、享受权势的幻象,而这些通过放纵就能轻易获得。放荡的行为犹如麻醉剂,一直诱惑着那些受苦的人。最后,革命也是一种具有相同性质的补偿措施;它是一种集体的抱负,是所有工人想要摆脱工人的生存境况,实现地位上升的疯狂野心。

起初,大多数人认为革命是一种对不公正的反抗,但很快,许多人发现和过去一样,它变成了与民族帝国主义类似的工人帝国主义。它的目的是实现某一集体对整个人类和人类生活各个方面完全无限制的统治。荒谬的是,在这个梦中,统治权掌握在那些执行者手中,而他们本身却不能支配什么。

作为反抗社会不公的革命思想是正确和健康的。但如果说它是对工人境况的主要构成——不幸的反抗,那它就是个谎言。因为任何革命都无法根除这种不幸。但这个谎言仍最具影响力,因为比起不公正本身,人们能更敏锐、更深刻,也更为痛苦地感知到这种本质上的不幸。通常情况下,人们会混淆这两者。马克思将宗教称为“人民的鸦片”,这个名称只有当宗教背弃自身的时候才合适,鸦片还是最适合用来形容革命。革命的希望总如同麻醉剂,人们只能聊以慰藉。

同时,革命还满足了人们冒险的需要,它不仅最反对必要性,还是一种对不幸的反抗。对侦探小说和电影的喜好、青少年中出现犯罪倾向也是出于这种需要。

资产阶级天真地以为让赚钱成为主宰人们一生的目标是一种好方法。他们尽可能地通过计件工作、扩大城乡贸易来实践这一方法,最后却只是激化了工人的不满情绪,使其转变为危险的愤怒。原因很简单。金钱作为欲望和努力的目标,其本身并不能让人致富。一个小工厂主、一个小商人可以变得富有,成为一个大工业家、一个大商人。教师、作家或部长,他们的贫富程度各不相同。但一个工人如果变得非常富有,就不再是工人了,农民也差不多是这样。如果不是渴望摆脱工人的生存境况,不管是独自还是与所有同伴一起,一个工人不可能会受金钱欲望之苦。

工人所处的世界拒绝目的性。除了一些短暂出现的特殊情况外,其中不可能有什么目标。如美国、苏联等新兴国家的装备迅速发展,很快带来了一个又一个变化,几乎每天都给人们提供了新的可供期待、渴望和希望之物;巧合之下,这一建设热成为了苏联共产主义吸引人的重要工具,它与国家的经济状况有关,与革命或马克思主义学说无关。当我们像美国和苏联人一样,根据这些特殊的、转瞬即逝的情况阐述形而上学时,这些形而上学只不过是谎言。

家庭的目标是养育孩子。除非他们不希望自己的孩子换一种生存环境——鉴于事物的本性,这样的社会地位提升必然是例外的——,否则,看到孩子和自己生活在一样的环境中还是会让他们痛苦地感受到这种生活的沉重与空虚。

这样沉重的空虚令人备感痛苦。甚至许多没有文化、智力低下的人也对此有同样感触。由于自身所处环境,不了解这种感受的人无法公正地评判那些一辈子都在承受这种空虚的人的行为。这种空虚不会致死,但它或许和饥饿一样令人难受,或许更甚。也许,毫不夸张地说,面包的必要性不如排解这种痛苦的解药。

我们无法选择解药。解药只有一种。唯一能让人忍受住单调的是永恒的光明,是美。

只有在一种情况下,人的本性才允许灵魂的欲望对象并非可能或将来拥有之物,而是已存在的东西。这种情况就是美。所有美的东西都是欲望的对象,人们并不想它是别的什么东西,也不想要改变它,只是渴望它本身。一个人渴求地看着晴朗夜晚的星空,他所想要的只是他所拥有的那片景色。

人们将所有的欲望都集中在了他们已拥有的东西上,因而美是为他们而生的,他们也是为美而生的。诗歌对其他社会环境来说是一种奢侈。人们需要诗歌,如同需要面包一样。不是用文字堆砌而成的诗歌;它本身对他们没有用处。人们需要的是,他们生活的日常即是诗歌本身。

这样的诗歌只能有一处来源。这个来源就是上帝。这种诗歌只能是宗教。无论借助任何伎俩、方法、改革或动荡,目的性都无法进入工人因自身条件而被置于其中的世界。而这整个世界可能都依赖于唯一真正的目标。它可能与上帝有关。工人所面对的境况是,除非通过上帝,否则,任何人内心对目标的渴望将无法得到满足。

这就是他们的特权。他们是唯一拥有它的人。在其他任何情况下,具体目标都是按活动提出的,无一例外。当要救赎一个或多个灵魂时,没有什么特别的目标能屏蔽、隐藏上帝。只有超脱,才能越过屏障。对工人来说,没有任何屏障。什么都无法将他们与上帝分开。他们只需抬起头。

对他们来说,难的就是抬头。和其他人一样,他们并没有太多东西需要努力才能摆脱。他们多余的东西很少。他们缺少的是一些中介。我们建议他们信仰上帝,向上帝诉说自己的痛苦和悲伤,却还没为他们做任何事情。

人们特意去教堂祈祷,但我们知道如果不为他们提供中介,帮助其走向上帝,他们是做不成的。教堂的建筑、其中的图像、祈祷的礼仪和文字、牧师的仪式性动作,这些都是中介。注意力集中在这些中介上,也就是走向了上帝。在唯 一目的是谋生的工作场所里,人们对这些中介的需求还要大得多!在那里,一切都将思想引向了大地。

但我们不能在其中使用宗教图像并建议工人们去看。我们也不能让他们在工作时诵读祷文。他们唯一能关注的就是他们工作中的材料、工具和动作。如果这些东西没有转变成反映光明的镜子,那么在工作中,注意力就不可能被引导向 所有光明的来源。没有比这种转变更迫切的需求了。

工作中被提供给人的材料,只有当它具有反光性时,转变才有可能发生。因为这不是一个任意制造虚构或象征性符号的问题。真理中的虚构、想象和幻想一点也不比其他地方少。但幸运的是,物质材料具有反光性。它是一面被我们的呼吸所玷污的镜子。我们只需擦拭镜子,去阅读写在永恒物质上的象征性符号。

《福音书》中包含了一些象征性符号。在一个房间里,为了思考精神死亡的必要性,以获得真正的新生,我们需要阅读并重复有关只有死亡才能令种子结出丰硕成果的一些文字。但一个正在播种的人,如果他愿意的话,可以通过自己的动作并设想种子在土壤中的样子,将注意力集中于以上真理,而不需要任何文字。如果他不去思考这个真理,仅仅只是看着,那么他投注在劳作上的注意力就不会受干扰,而是被提高到了最高强度。我们将饱满的注意力称为宗教性注意力并非毫无意义。饱满的注意力就是祈祷。

灵魂与基督的分离也是如此,它使灵魂枯竭,就像从葡萄树上剪下的枝条会变干枯。在大葡萄园里,修剪葡萄树需要花费很多天。这里也存在一个真理,我们可以看上好几天,它也不会穷尽。

我们很容易能发现,在事物的本质上永恒印刻着许多其他象征性符号,它们能改变的,不仅是普遍意义上的工作, 还有各项具体的任务。基督是铜蛇,人们只有仰望他才能逃脱死亡。但必须不间断地仰望。因此,生活的需求和义务迫使我们所看之物应反映出我们所不被允许直接看的东西。如果一座由人的双手建造的教堂布满了象征性符号,如果这类符号并没有遍布宇宙,那将令人十分吃惊。宇宙充满了无尽的象征性符号。我们应该去阅读它们。

在耶稣受难日的赞美歌中,十字架被比作天平。对于那些身负重担,小心维持着平衡,被重负压得每晚精疲力竭的人来说,这一形象将成为他们不竭的灵感来源。在天平上,一个靠近支点的重砝码能被一个距离支点很远也很轻的砝码抬起。基督的身体很轻,但通过地球与天空之间的距离,他能和宇宙相抗衡。尽管方式完全不同,但所展现出来的形象却大致相似,任何在工作中身负重担、艰难平衡的人也应凭借自己瘦弱的身躯去抗衡宇宙。宇宙太过沉重,常常使身体和灵魂在疲劳下屈服。但紧紧依附于天空的人能很轻易克服这一问题。人一旦有了这个想法,就不能因疲劳、无聊和厌恶而分心。他只能被吸引回此。

阳光和植物的汁液在田野不停地讲述着世界上最伟大的事。除了太阳能,我们不靠任何东西活着;我们吸收阳光,它帮助我们保持站立、使肌肉运动,并让身体进行各项行动。它或许是宇宙中唯一有能力以各种形式与万有引力对抗的东西;正是它爬上了树梢,借助我们的手臂举起重负,激发我们的动力。它来自一个不可触及的源头,我们甚至无法靠近一步。阳光不断洒落在我们身上。尽管我们一直沐浴其中,我们却无法捕捉到它。只有植物叶绿素的形成原理能帮我们捕获它,使之成为我们的食物。只有当地球在我们的努力下得到合理开发,太阳能才会通过叶绿素成为固态物体,并以面包、酒、油和水果的形式进入我们体内。农民的工作就是照料和服务植物的这种功能——它是基督完美形象的体现。

从几何学推导出的、操控机器的力学定律包含着超自然的真理。往复式振荡运动反映了地球运转的情况。除了我们身上标志起源的欲望,所有生物的东西都是有限的;而我们却贪婪地在人世间寻求着无限,这也成了我们唯一的过错和犯罪之源。事物中包含的善有限,恶也有限。一般来说,一个原因只有到某一点时才能产生一个确定的效果,超过了这一点,如果仍在作用,它的效果就会逆转。上帝为万物设定了一个界限,连大海也为其所束缚。在上帝那里,只有一个永恒不变的行为,它仅关乎自我,除此之外,没有其他对象。生物只有向外的运动。由于限制,它们被迫进行振荡运动;朝向自我的运动是完全神圣的,而振荡运动则反映出它在逐步减弱。这种联系表现在我们的机器中,就是循环和往复运动之间的联系。圆也是计算比例中项的理想之所;想要严格计算出单位元(即数字1)和非平方数之间的比例中项,除了画圆外,别无他法。那些没有中介能将它们与单位元自然联系起来的数字是我们不幸的写照;而圆则跨越数字的界限,由外部提供一种中介,成了唯一能排解这种不幸的图像。这些和许多其他的真理都可以通过一个简单的滑轮振荡运动观测到;可以在非常初级的几何知识中读到;如同振荡般的工作节奏让身体感知这些真理;人的一生太过短暂,不足以凝 望、思考这些真理。

我们可以找到许多其他的象征性符号,其中一些与工人本身的行为关系更密切。有时,工人只要把对工作的态度毫无例外地延伸至所有事情上,就足以拥有完美的德行。对于那些除了体力活外还需要执行任务的人而言,还有一些符号有待发现。我们可以像进行初级运算的会计或是货币机构的出纳员那样找到它们。矿藏取之不尽。

由此,我们能做的有很多。在学习的过程中,将这些与基础科学及普遍文化概念相关的伟大图像传达给青少年。建议他们把这些作为节庆和喜剧表演的主题。围绕这些图像设立新的节日,比如一个14岁的小农夫第一次独自劳作的大日子前夕。借助这些图像,让男男女女们都生活在那超自然的诗意氛围中;如同在中世纪;比中世纪更甚;因为为何要限 制自己对善的追求呢?

因此,我们要避免有人产生那种常见的、有时会很痛苦的智力低下感,同时也要避免他们在偶尔获得了些才智后又变得骄傲自信。知识分子自己可以避免不公正的蔑视和同样不公正的恭维,几年前,这种恭维之风经煽动在某些圈子成为一种时尚。人们平等地相会在最高点,即注意力饱满之点,对祈祷全身心地投入。至少对于那些可以这么做的人是如此。而其他人至少会知道这一点的存在,并可以想象上升道路的多样性。这种多样性尽管像山的厚度那般在较低层次上存在差异,但仍确保了公平。

学校的练习只有一个严肃目标,即训练注意力。注意力是唯一能使灵魂与上帝接触的能力。学校体操训练的是一种低级推论的注意力,即推理的注意力;但如果方式得当,它可以帮助灵魂训练另一种注意力,一种最高级的注意力,即直觉的注意力。纯粹直接的注意力是完美的艺术、全新且高明的科学发现、真正通向智慧的哲学,以及真心帮助亲邻的爱的唯一来源。正是这种直接面向上帝的注意力才是真正的祈祷。

一套宗教符号体系让人在割草、翻地的同时信仰上帝,同样,一种借助学校练习为更高注意力作准备的方法能让一个青少年在处理几何问题或翻译拉丁文时信仰上帝。否则,在自由的假面之下,脑力劳动也是一种奴役性工作。

空闲的人,为了获得直觉的注意力,需要将自己推理的才能发挥到极致;否则,这种能力就会对他们造成阻碍。尤其对于那些受自身社会职务所限,不得不运用这种能力的人来说,或许别无他法。然而,对于那些受长时间日常工作所苦,累得几乎无法完全进行理性推论的人来说,这种能力所造成的阻碍微乎其微,且就算练习也改变不了什么。于他们而言,工作本身阻碍了这种能力的施展,而只要将工作转变 诗,它就能帮助人获得直觉的注意力。

在我们的社会中,教育的差异比财富的差异更能让人产生社会不平等的错觉。马克思在单纯描述恶的时候言辞几乎总是非常激烈,他合理谴责了将体力劳动和脑力劳动区分的行为,认为这是一种堕落。但他不知道的是,在任何领域,对立事物之间在超越自身的层面上都具有一定统一性。脑力劳动和体力劳动的统一点在于沉思——这不是工作。在任何社会中,操作机器的人都不能和解决问题的人行使同一种注意力。但如果他们愿意且有办法,他们同样可以通过行使与自身社会命运息息相关的注意力,促进另一种在一切社会义务之上的、能实现与上帝直接联系的注意力的产生和发展。

社会职能为灵魂获得同一种超验能力做了同样有效的准备,这种能力只有一个价值,即让公平成为一个具体的事物。如果大学生、年轻的农民和工人能十分精确地,就像一套机械装置中精准分布的齿轮,描述不同的社会职能,那么公平就同时成为了正义的原则,也是社会秩序的原则。

仅仅通过精准描述每项社会职能的超自然目标,我们就可以为改革的意愿建立一个标准。这也是唯一定义不公的方法。否则,我们不可避免会犯错,要么将不公视为印刻在事物本质上的苦难,要么将那些因我们的罪过产生,落在本不该承受之人身上的苦难归结为人类的普遍境遇。

从属关系与统一化是印刻在工作本身之上的苦难,与工作的超自然职能密切相关。它们不会变弱。凡是试图加强从属关系和统一化的行为都是不公正且有辱人格的。凡是不妨碍人们重新发现这种诗意遗落源头的,工作环境本身必须允许其存在。从属关系和统一化是坏的,它们会扼杀诗意之源。

一切与面对改变的欲望或恐惧、面向未来的思考密不可分的都将被排除在本质统一化的存在之外,并且应当被如此接受。首先是身体上的痛苦,那些因工作需要显然不可避免的痛苦除外。因为人不可能受苦却不渴望解脱。在这种统一化的生存条件下,人们所受的贫困之苦更甚于在其他任何社会环境中。只要食物、住所、休息和娱乐都安排得当,这样一天的工作本身通常不会造成身体上的痛苦。另一方面,多余的东西在这种生活中也不需要;因为想要多余东西的欲望本身是无限的,且它暗含着对改变生存境况的渴望。所有的广告,所有的宣传,其形式如此多样,都是为了刺激农民和工人对多余物品的欲望,它们应该被视为一种犯罪。一个人总有可能摆脱工人或农民的生存境况,要么是因为他从根本 上缺乏专业能力,要么是他拥有许多不同的能力;但对那些身处其中的人来说,从前被严格限制的福利得到大幅提升,除此以外,没有任何改变的可能;他们丝毫不用担心情况会变得更糟,或是也不应希望获得更多。在这种社会条件下,安全感应当比在其他任何条件下都显得更为重要。因此,不要被偶然的供求关系所主宰。

人类的独断专行让灵魂无法抵抗地陷入恐惧或希望之中。因此,必须尽可能地将其排除在工作以外。权力只有在它完全不可能缺席的情况下才应当出现。因此,小自耕农地比大自耕农地要好。只要小的有可能,大的就是一种恶。同样,在一个小工匠车间里加工的零件也比在工头的命令下完成的要好。约伯赞美死亡,因为奴隶再也听不到他主人的声音了。每一次听到命令的声音,而这命令本可以通过可行的安排被沉默替代,这就是一种恶。

但最严重的妨害行为——如果不可能是那些无意识的人做的,或许应当与渎神罪相提并论且不可原谅——就是妨害工人注意力的行为。它消磨了灵魂中一切超自然职责所需的根本能力。泰勒制工作所要求的低级注意力不适于任何其他工作,因为它清除了灵魂中一切与速度无关的东西。这种工作不能被改造,必须被淘汰。

所有的技术和经济问题都必须以设想最佳工作条件为出发点来制定。这样的设想是首要准则;整个社会必须首先以这样的方式构建,即工作不应拖累劳动者。

仅仅想免除他们的痛苦是不够的,我们还要让他们感到快乐。不是那些需要付费的快乐,而是不伤害贫穷者心灵的无偿的快乐。他们整个生命都应该沐浴在超自然的诗歌中,这种纯粹的诗意也应不时出现在辉煌的庆祝活动中。庆祝活动在这种生存方式中不可或缺,就像里程碑对于步行者的安慰一样。漫无目的又艰苦的旅行,类似过去的环法自行车赛,本该在他们年轻时就满足他们对观察和学习的渴望。一切都应安排得井井有条,不缺少任何重要的东西。他们中的佼佼者应当可以在自己的生活中实现圆满,而艺术家却要通过艺术去间接追求。如果人类注定要通过苦难才能获得纯粹的快乐,那他们也是最具优势,能真正实现这一目标的。

PS:本条微信的大标题非原文标题,对本文有兴趣的读者可自行查找原文。

本文经出版社授权刊发。作者:西蒙娜·薇依;摘编:张进;编辑:张进。未经新京报书面授权不得转载,欢迎转发至朋友圈。

最近微信公众号又改版啦

大家记得将「新京报书评周刊」 设置为星标

不错过每一篇精彩文章~

全年合辑!2022《新京报·书评周刊》年度合订本来啦!

点击阅读原文即可购买

责任编辑:

相关知识

希林娜依高身高体重 希林娜依高的简介

希林娜依高方辟谣logo抄袭:手绘灵感一直延用

真的会笑 希林娜依高真的是5G冲浪紧跟时事……

龚琳娜晒与美依礼芽合照 认证cp名“琳芽之旅”

原来大家都在吃瓜啊,希林娜依高这网速真的是有点快……

知名歌手希林娜依高被电话骚扰,对方被曝是惯犯,网友建议报警

女子工厂月薪8千想找1万月薪工作,辞职流浪,混不下去街头捡瓶子

专场音乐会 致敬劳动者

180余件典藏佳作致敬劳动者

李易峰逃出国避风头?李云迪复出了?戚薇带货品牌翻车了?马伊琍给文章撑腰了?黄俊捷解禁回归?谢依霖退出内娱?

网址: 西蒙娜·薇依《工厂日记》:工作不应拖累劳动者 http://www.pyqsh.com/newsview35536.html

推荐社会生活

- 1一个人,也要好好生活 2073

- 2新疆美女哈妮克孜恋情揭晓,男 2064

- 3中华民国双旗开国纪念币一枚能 1836

- 4细读《金瓶梅词话》第35回之 1790

- 5李清照:两处相思同淋雪,此生 1253

- 6金莎的穿搭给人一种精致土的感 1155

- 7周杰伦晒和昆凌游玩照 同和小 1064

- 8据李子柒友人透露,李子柒已经 1051

- 9苏志燮宣传新片不忘撒狗粮,大 928

- 10自毁人生!池子再说无底线言论 916