极致的自我厌恶,也是对社会的介入

原标题:极致的自我厌恶,也是对社会的介入

生命长度几乎贯穿了整个 20 世纪的法国作家、人类学家米歇尔·莱里斯,写过一部足够独特的自传作品——《成人之年》,尽管在法国之外,并不是很多人都读过它。

他将情色体验“写得暴露,写得不厌其烦地专注”,不仅如此,在通常是想为自己辩护或开脱的自传中,他更不惜对“怯弱、病态、被损毁的性情的一连串自我暴露”,表现出高强度的“自我厌恶”。

也许莱里斯活在今天,很容易拥有一群粉丝,今天有几个年轻人不丧、不发疯,不把“毁灭吧”挂在嘴边呢?但与之相伴的怀疑和批评也容易想见,满纸堕落言、高度关注自我,而缺乏对社会介入、启蒙功能的作品,可以被认为是有意义的作品吗?

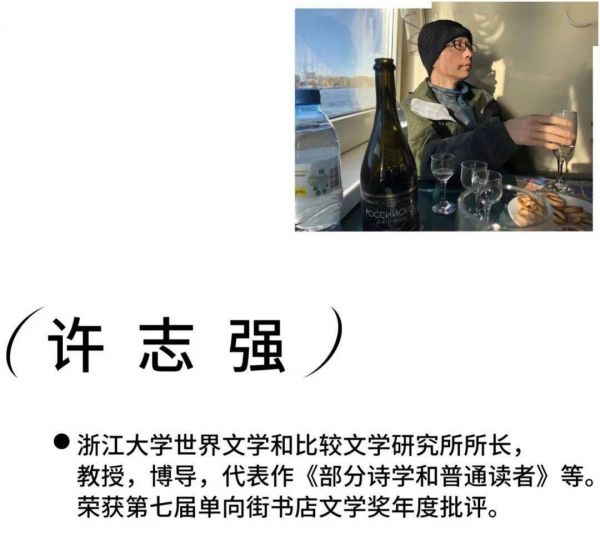

今天分享的文章来自许志强教授,他将让我们看到莱里斯所代表的“无意义”背后的东西。他将走进法国文学世界中的观念史源流和诗学谱系,剖析出他情色写作背后的人的内在自我,“自我厌恶”背后的小资产阶级习性反思,一种名为“反向介入”的文学实践。

反向介入

——米歇尔·莱里斯的自传写作

撰文:许志强

一

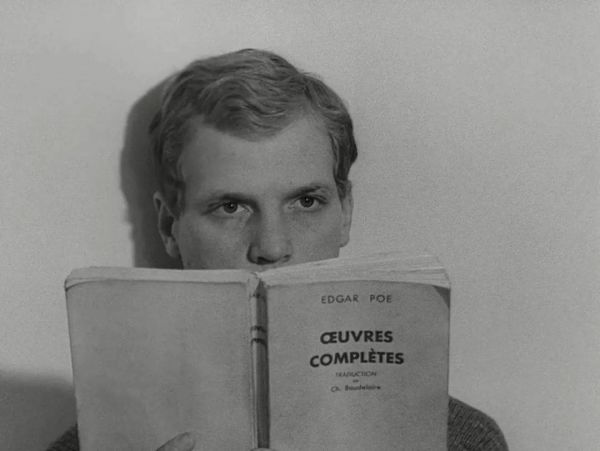

米歇尔·莱里斯(Michel Leiris,1901—1990),法国诗人、人类学家,见证了“一战”后巴黎艺术大爆炸黄金时代,参与了超现实主义运动,也是欧洲最早接受爵士乐的知识分子,其声名主要缘于两类著作,即其“反人类学”的人类学名著《非洲幽灵》和别具一格的自传作品《成人之年》《游戏规则》等。

《成人之年》(东门杨译,生活·读书·新知三联书店 2018 年)出版于 1939 年,作为一部自传性的随感录,因其“重新定义了自传写作”而在文学史上占据一席之地。它是莱里斯最知名的文学作品,但在法国之外却并不有名。

苏珊·桑塔格推荐此书(英译本更名为《男性气概》),认为其“执着的诚实”令人瞩目,比蒙田、卢梭、司汤达的作品“更古怪,更严厉”,而且“走得更远”。她说:

法国文学中所有其他的忏悔类作品都源自于自爱,并怀有一个清晰的目的,即为自己辩护或开脱。莱里斯厌恶自己,既不会为自己辩护,也不为自己开脱。《男性气概》是一部名为自传、实为伤风败俗的书——是怯弱、病态、被损毁的性情的一连串自我暴露,因此,在叙述的过程中,莱里斯暴露自己的恶心之处,就并非偶然了。恶心之处,这是他这本书的主题。(《反对阐释》,程巍译,上海译文出版社 2003 年)

此书是忏悔之作,“试图以尽可能的明晰和真诚来讲述自己”,有着法国文学常见的心理剖析和道德反省,其特点是对神经质心理和情欲的书写细致而露骨。

米歇尔·莱里斯

说到诚实,我们知道,蒙田的随笔、卢梭的自传和司汤达的日记都是力求诚实,这一点没有疑问。不能说自传写得“令人反感”就表明其诚实的程度更高。莱里斯的自传讲述的是一个天性敏感的人的神经质表现,和卢梭的自传主人公似无太多区别。但卢梭是不会通篇写他的情色体验的,莱里斯则在这方面写得暴露,写得不厌其烦地专注。这里面有时代精神和文学观念的作用,诸如象征主义、唯美主义、超现实主义、弗洛伊德等因素是不能不考虑的。此外,把回忆录写成不连贯的图像拼贴,也和先锋派的美学趣味有关。

二

莱里斯的写作显示精神分析学的理念。他从色情的角度入手写自传,认为这是一个优先的角度,因为“性是人性大厦的基石”。他的这个原则是坚定的。有些细节,不要说是卢梭,同时代的普鲁斯特和纪德也不会去写。例如——

大约十一二岁时,每当夜晚街灯初上,我便躲上床去手淫(至今,我仍能想起那夜灯昏暗的古铜色,潮湿油腻,仍能闻到那种煤油燃烧过的味道)。这种时刻,我每每会去完成一项漫长的仪式。我将自己的长睡袍沿肩膀慢慢褪下,让上半身裸露出来,睡袍一直被拖到腰部,看上去像是非洲人的缠腰。

这种自白的笔调完全有可能出现在《追忆似水年华》第一卷或是纪德的自传体小说中,其孤独的感官体验渗透细腻的韵味。但是普鲁斯特和纪德还不至于写到自慰。且不说十一二岁开始手淫也太早了点,那种仪式感和造型未免有些妖冶,俨如安格尔画中的裸女梳妆,却被赋予一种与其年龄和教养不相符的古代名妓的风范。读者会想,这个人给自己画了一幅怎样的童年画像啊!

书中还写到第一次勃起。作者回忆他和家人一起在巴黎近郊的森林散步,看到一群年龄相仿的小孩在爬树;“他们的脚、脚趾的皮肤与粗粝的树皮接触”让他忽然感到兴奋和惆怅。作者说,性器官的变化和看见孩子爬树之间的关联当时并未意识到,以为不过是巧合;很久之后他才回想起那个“奇异的感觉”,那久难平复的“快乐和痛苦”的心绪。

诸如此类的细节是作者勉力加以刻画的。此书的一个主题便是记录童年的力比多冲动。好像只有将这种经验描写出来才是反映真实的童年。乔伊斯的自传体小说《一个青年艺术家的肖像》也秉持这个原则,而它记录的也就是湿烘烘的尿床、母亲身上好闻的气味,没那么出格。

需要说明两点。首先,莱里斯的描述并不倾向于夸张或虚构(他讨厌自传写得不真实)。其次,仪式化的自渎也不是什么忽发奇想,主要是源于一种有教养的成人文化。

《成人之年》有一半以上的篇幅是在讲述童年的色情想象和成人的文化制品之间的关系,这种文化的格调是高雅的,拉辛、歌德、莎士比亚、瓦格纳等。作者随父母去剧院观看歌剧,从父亲的书架上偷看插画和《拉罗斯百科词典》,以此获得早熟的性启蒙。一个追求风雅的小资产阶级家庭,略似萨特的自传《词语》中的家庭舞台剧场景和文化气氛。

作者谈到母亲送给他一本拉辛的作品。拉辛的风格令他入迷,因为那里面有他“喜爱的古代的坚硬和一种闺房卧室中的丝绒感”;在他看来,拉辛笔下“所有的线条都圆滑流畅,仿佛恋爱中的肌肤”。

毫无疑问,自传的主人公不仅早熟,而且有着出色的感觉禀赋。他的感觉是如此发达,一个词语、一幅插图、一件物品都会唤起强烈的官能冲动,好像对他这种人而言,自然经验缺乏真实的基础,而真实经验无一例外都是在文明的温床上培育的。

书中写道:

很久以来,“古代“这个词总带给我某种肉体上的愉悦。我被那些大理石建筑的冰冷的温度和坚硬的棱角所吸引。我常常设想自己躺在石头地面上,伸展开四肢,或者抵着石柱站立,用身体紧贴柱面。有时,我会将让自己无比兴奋的性想象归结为——一个冰凉结实如古罗马建筑的女性臀部。

这个段落和“自慰”的段落出现在同一小节中,涉及词语和人工制品所催生的色情意味。在莱里斯笔下,高雅文化和官能体验以极为敏感的方式相互作用,好像两者均已抵达纯物质的层次,以模压花纹的方式凸显一种特殊的感觉禀赋。

书中反复提到两个典故,即古罗马贞女鲁克丽丝、《圣经》中的犹太女英雄朱迪特和亚述将军霍洛芬斯。故事是大家熟知的,鲁克丽丝遭到强奸而愤然自杀,朱迪特以美色勾引将军并砍下其头颅。这两组人物出现在一幅双联画上,引起莱里斯持久的兴趣。

电影《圣罗兰传》

他的解读富于色情刺激性。他说,鲁克丽丝用来自戕的那把匕首,“必须完全刺入肉鞘,就像强奸者那根无情的阳具”,而朱迪特提着割下的头颅,“这手中之物仿佛在霍洛芬斯射精的一瞬,她紧闭阴唇割下阴茎”;他则把自己想象为霍洛芬斯——“头颅羞辱地沉浸在血污之中,在发酸的酒浆和浪漫的朱迪特污迹斑斑的裙子之间”。

这幅想象出来的包含羞辱的自我肖像,流露明显的受虐倾向,似乎最能够代表莱里斯对“兴奋”和“着迷”的理解。我们看到,神话的运用并不是出于一种人类学的兴趣和参照;神话被植入早熟的体验,成为参与肉体经验的淫邪的元素。三岛由纪夫的自传体小说《假面告白》中也有类似处理,将偶发性的生理冲动导向神话典故的渊薮。

波德莱尔以降的法国文学中,强烈的官能和情色的描写为数不少,并非只有莱里斯一人在写,他添加了属于他的经验图像。他的图像会招致反感,因为弗洛伊德式的泛性欲论倾向让童年和成长的叙述显得很不阳光,而且也有点过于刺激了。

另一个方面我们看到,理性主义自我理解的模式也会造成偏差,遮蔽童年的力比多冲动,带来不真实的描写。《成人之年》对童年性欲的描绘,包含着精神分析学的一个观念,即,人的内在自我贯穿整个生命,以力比多的形式顽强地表现出来;我们所谓的早熟或反常只是压抑的一种表现罢了。莱里斯的自传要让我们看到这一点。它不分割童年和成年,不以时间序列来表呈经验;它在一个内在自我的基础上看问题。

乔伊斯、普鲁斯特的作品也都是强调这个内在自我,并将其延伸至幽昧的童年时期,但不像莱里斯那样用尖锐的色情视角切入,予以露骨的再现。

三

除了探讨童年的性欲冲动,该书也加入了“自我厌恶”的主题。如苏珊·桑塔格所言,它是对“怯弱、病态、被损毁的性情的一连串自我暴露”。或者说,它是对小资产阶级习性的深入检讨和反思。

作者总结说:“我用指尖的脂粉涂抹生活;凭奇异的视角来为自己平淡世界的织物着色“;”无论从哪一点看,我都像是个小资产者,却自诩为出没风月场的萨达纳帕勒斯“;”我总是用各种各样的面具来掩饰我小资产者的肮脏嘴脸,我所模仿的也不过是我所敬仰的英雄们最粗浅的一面”;“我的生活是如此的平庸,平庸,平庸;内心中,我只忧虑两件事:死亡和肉体的痛苦”。云云。

对莱里斯来说,问题清清楚楚,那就是“卑劣的本性”导致其生活的腐蚀和败坏,而他没有力量战胜本性的怯懦。

“卑劣的本性”并不是指早熟的性欲,而是指心理、道德层面上的自我败坏。用作者的话说,堕落是绝对的,衰退是逐步的。换言之,堕落是因,衰退是果;一切都是源于“卑劣的本性”造成的堕落。

电影《好姻缘》

莱里斯的自我评判是视角化的,而非事实性的,这一点和乔伊斯的短篇小说有点相像。书中找不到一个典型事件说明其“绝对的堕落”和卑劣。充其量是对自我的存在感到不满,由此产生心理上难以忍受的失望和挣扎。他对惩罚、祭献、他者、勇气的渴求,也是源于其自设的信念,而较少与特定的事实相关。这种信念排斥生活中无关痛痒的东西,突显作者的痛苦、空虚和自卑,从中催生一种视角化的反思。问题不在于事实是否全都像他描写的那样,而在于价值排序之于经验或细节的意义。

例如,他会放大舅舅在他眼中的魅力,后者“一生混迹于各种领域,毫不在乎这些领域的好与坏”;“特别是,他年轻时还被他想要抛弃的女人捅过一刀”。

而他并不具有舅舅那种“令人钦佩的坚定意志”。他对自己能否投入爱情也是充满疑虑,遑论被女人捅上一刀了。他的反思带有克尔凯郭尔的那种游移感——

为了她我要投入到怎样的惨剧中?我将忍受怎样的折磨?是被捣碎骨头,撕裂肌肉,还是被溺水或是被小火灼烧?我清楚地意识到我对来自身体痛苦的恐惧,我告诉自己,我永远也无法逃脱这恐惧,我只会被羞辱碾碎,我时刻感到那无可救药的懦弱造就的我整个腐烂的存在。

莱里斯认为,问题的本质是“与对死亡的困惑和对虚无的恐惧相关,它隶属于形而上学,更加玄奥和抽象”。不过,他也意识到,问题的关键正是在于他不能像他景仰的英雄那样,“毒杀自己”或“在决斗中定生死”。他能感受到的是小资产阶级的极度软弱和卑怯。因此不难理解,他会把英雄主义的勇气和祭献视为一个重要主题,他的反思始终围绕着“苦痛、挫败、赎罪、惩罚”等观念。

这个主题也是在儿时耳濡目染的高雅文化中形成的。《浮士德》《漂泊的荷兰人》《莎乐美》《哈姆雷特》等,让他在剧院包厢里体验忧郁的心灵感化。他说,“只有包含悲剧色彩之事才对我散发着强烈的吸引力”;“这种吸引是一股惊恐、焦虑和欲念、渴望交织的潜流”,给毫无出路的自我反思注入悲观的自杀性意图。

电影《浮士德》

他认为自己“无力去爱,过于怯懦,不值得被爱”;两性关系只会带给他“羞辱”的体验。在 1924 年的日记中他说:“唯一的解决之道就是自杀,这将是我最后要做的事。”

有意思的是,莱里斯在 1957 年有过一次自杀,结果未遂,他反倒成了他那一代作家中最长寿的人。

在三岛由纪夫看来,肉欲和殉道是最美的生命原力,应以果决的勇气践行之。而莱里斯自幼至长便知晓,殉道是万难做到的,实际也是无道可殉,有自杀的意图就不错了。他嘲笑自己是“啰嗦的忏悔家”。他的行文节制,与“啰嗦”无涉。他的意思是说,任何缺乏行动的忏悔都是可悲地缺乏说服力。他把自传写作定义为“文学斗牛术”,便是在暗示这种观念。换言之,写作必须像斗牛那样介入风险,要将自己置于易受伤害的危险境地,“如同将一只牛角的阴影引入到文学中来”,而这会给写作者带来真实改变的希望。

莱里斯给自传写作施加了一种精神压力,不少地方比卢梭、司汤达更古板,更重视道德严苛性,因此也显得更不浪漫。非要加以比较,则不能说卢梭、司汤达比莱里斯欠缺诚实,但可以说前者完全不具有后者的“自我厌恶”,这一点倒是判然有别。

这种“自我厌恶”也要加以分辨,不能停留在小资产阶级自我批判的层面上,仅仅将其视为道德化的内省。是的,莱里斯的标准是严苛的,某种意义上是彻底的;拒绝“内省基调里的自我欣赏和忏悔深处被宽恕的愿望”;寻找自我的评判者而非同谋;他走向自恋的反面,剔肉拆骨,不给自己一点怜惜。严峻的道德主义无疑是这本书的核心。

然而,“自我厌恶”并非限于道德清教主义层面,也表达现代虚无主义的自我反噬的心理,这是不能不注意到的。所谓“本性的卑劣”,既是一种道德裁决,也是一个存在论意义上的结论,表达心灵的烦闷和挑剔。可以说,这是一个不承认限制的自我,对存在的限制和阻力表示不满;他将本性的缺陷和存在的限制联系起来,以此解释其挫败、痛苦和眼泪。

本性的缺陷一旦成为首要的阻力和限制,主体的心理反噬就会显得尤为激烈,而其自我审视就成为“一系列弱点”的袒露和清算,诸如心理反常、性能力不足、怯懦犹豫等。这种“自我厌恶”不完全是出于道德廉正感。也可以说,他是一个演员,全情投入自设的信念,上演一出内心的苦情戏,品尝其心灵的怨毒、自责和渴念,在反思中发出切齿哀号(多么像陀思妥耶夫斯基笔下的“地下室人”!)。而这个不承认限制的自我,自然也不会满足于道德的救赎。他把职业、健康和安乐视为无关痛痒,岂能求助于一般意义上的道德救治。

说得难听点,道德救赎是乏味的,不如自我了断来得痛切畅快!因为,一切寻常的手段和意义对于他都会显得不够有意义。这是典型的存在主义倾向。加缪的《西西弗神话》开宗明义谈论自杀,而《成人之年》则反复进行自杀的思想操练,昭示了一种共同的精神底蕴。莱里斯的自传也富于哲学随笔的玄奥色彩,和这种思想倾向不无关联。

四

作者在序言中提出一个说法,叫做“反向介入”,用来阐释其创作哲学。这个说法有理论上的指向性,不妨在此稍加评述。

莱里斯声称,《成人之年》“与‘介入文学’相去甚远,但这却是一种文学,我将全部的自己介入其中”。

这里说的“介入文学”,是萨特于 1945 年在《现代》杂志创刊号的社论中提出来的概念,在其《什么是文学》一文中也有阐释。“介入”是指作家对当代问题表态并采取行动(反对法西斯主义、种族主义、殖民主义等);也就是说,文学必须干预社会生活。

莱里斯的序言作于 1945 年岁末,没有提到萨特,但具体应该是有针对性的。所谓“反向介入”,在此可以理解为反萨特之道而行之,要把写作的焦点投放到作者自己身上,即“以自己的赤裸之心写就一本关于自己的书”,而非追求政治意义上的承诺和责任。

电影《盒中博罗》

莱里斯提出“反向介入”的概念,其出发点是为了反驳萨特的主张和呼吁。此外,他把自传写作当作一个诗学现象来考察,这一点更值得关注。

他指出,“近些年来,自传式的小说、日记、回忆录、忏悔录形成了一股让人难以置信的潮流(仿佛,谈到文学作品,我们不再关心何为创造,只从表达的角度考虑创造。我们审视作品背后时隐时现的人,而不是作为编造之物的作品)”。他认为《成人之年》和这些作品的性质相同,是属于同一个文学阵营。

米歇尔·莱蒙的《法国现代小说史》(徐知免、杨剑译,上海译文出版社 1995 年)对这个现象也有过考察。书中谈到,二战之后的法国文学“出现了不少处于小说体裁边缘的作品”,它们是“诗歌、哲学或自传之类的变体”,其创作特点是“不把重心放在想象的方面”,而是“专注于实际生活经验的反思”;这些作品“无法归类”,“不属于任何确定的形式”,“既是小说,又是诗,又是评论”,用虚构作品的常规特点是难以概括的。

该书认为,菲利普·索莱尔、乔治·巴塔耶、让·热内、莫里斯·布朗肖、萨缪尔·贝克特等人,其创作“逸出了小说之外”,和莱里斯“内容丰富”的自传作品相仿,注重“实际生活经验的深化”,表达“勇敢和清醒的精神分析”。因此,看似难以归类的作品出处相同,包括 20 世纪 50 年代以后出现的法国“新小说”,也是这股潮流的产物。

从文学史角度看,“反向介入”的基本特点在克尔凯郭尔、尼采等人的作品中也有表现,诸如哲学和文学的边界不清晰、体裁上难以归类、表达对主体经验的深刻反思,等等。所谓的现代派文学,总体上讲也是这个特点。问题恐怕不在于是否摈弃虚构和编造,而在于高度的自我关注。乔伊斯和普鲁斯特的虚构作品,反映特定社会和时代生活,并未脱离现实经验,但在社会历史批评家看来,它们过于强调个体的主观意识,是一种缺乏社会改造功能的唯美主义文学,未能承担起启蒙民众政治意识的责任。萨特提出“介入文学”的概念,强调文学的政治功能及其对社会进步事业的作用(“只有为了别人,才有艺术;只有通过别人,才有艺术。”),也算是矫枉过正了,虽说其小说《恶心》和这种主张是水火不容的。

将莱里斯的写作置于文学史和批评史的背景考察,其性质或许就更明确了。高度的自我关注是其最重要的特质。莱里斯将“真实”限定在个体的经验范畴,反对想象和虚构。然而,他做不到将梦境、幻觉和信念之类的成分排除出去。此外,图像拼贴造成的叙述强度算不算是一种虚构效应?恐怕不能将“想象”的作用完全祛除吧。不如从“反向介入”的立场强调其个体的主观性,更切实际些。

“反向介入”是一股潮流,是两个世纪以来的主体性哲学的一种文学实践,有其观念史源流和诗学谱系。莱里斯的写作是他那个时代的巴黎文化的产物,而其感觉和气质的特殊性,未尝不带有波德莱尔、陀思妥耶夫斯基等人的烙印。

我们会听到相似的忏悔和呻吟——像是在说:软弱的人、卑劣的人,其情爱的心理世界难道就不值得挖掘吗?

电影《德州巴黎》

作者解释说,和异性相处时“极端羞辱”的感觉,主要是缘于“圣洁的恐怖”之缺失。所谓“圣洁的恐怖”是指“有女人让我可欲而不得、让我恐惧、让我瘫软不知所措”。对他而言,征服温柔女性只能让他倍感无能;“在这出悲剧中,如今留给我重燃勇气、战胜卑劣本性的唯一办法”,就是以折磨温柔女性的方式,“更好地爱护她”。也就是说,用怜悯代替这种恐怖感的缺失。

中译本第 133 页、第 134 页上的这类描述,不妨看作是对陀思妥耶夫斯基《地下室手记》第二部的注解,我们也许会更容易理解“地下室人”对妓女丽莎的那种既是折磨又是关爱的奇特心理。在莱里斯笔下,我们看到一个软弱无力的人如何制造其“特殊法则下的狂热”,他将这种“狂热”与他“在性方面受到的恐怖打击相连”。且不说其明显的色情受虐倾向、他所患的轻度阳痿症,单以他在心理上的“自我厌恶”而言,真正值得怜悯的人无疑就是他自己。可以说,这篇自述比《地下室手记》更颓废,更不讲脸面,或许更能引起精神分析学的临床兴趣。

莱里斯的表述也有浓厚的波德莱尔气味。他说,他内心越是“悔恨”就越是感到“陶醉”。这是《恶之花》的熟悉的语气。波德莱尔式的短语,诸如“美味的忏悔”、“诡异的芳香”;波德莱尔式的悖论,诸如“淫乱中的禁欲主义,占有中的无私给予,享乐中的自我牺牲”;波德莱尔式的“纯粹的厌腻”和忧郁;波德莱尔式的忏悔——“除了亵渎和败坏,我们什么也做不了”,等等,在莱里斯笔下是一点都不少的。

我们用“高度的自我关注”定义“反向介入”的概念,认为其特质是“专注于实际生活经验的反思”并触及“自我绝对的真实”。这么说大致不错,但恐怕还不够。

莱里斯是以现代艺术家的方式在阐释“自我厌恶”的主题,这是他和波德莱尔的关联。《成人之年》讲的不是一般意义上的自我,不是一般意义上的生活,而是福柯所谓的“现代艺术家”的自我和“现代犬儒生活”;它表现的是一种在艺术家眼中聚焦的“赤条条的生活”、“直接展示真相的生活”。也就是说,艺术家的生活“在某种意义上应当是艺术在‘真’中之展现”,这是构成现代艺术的必要条件。

福柯在《犬儒主义和艺术家生活》一文中总结说,“艺术在现代成为犬儒的载体”是基于这样一种观念,即:

艺术本身,无论是文学、绘画还是音乐,都应当与现实建立一种联系,这种联系不是装饰、模仿的范畴,而是剥光、打碎面具、铲除锈迹、发掘洞穴、强烈的还原和还原为生命的基本状况。(《说真话的勇气:治理自我和治理他者II》,钱翰译,上海人民出版社 2016 年)

将《成人之年》视为“生存的基本状况从中涌现出来”并且“被剥光”的“一个艺术的场所”;在此基础上定义“反向介入”的概念,应该会有更深入的启发。用“现代艺术家”的命题来考察莱里斯的自传写作,会有更切近的文化社会学意义,我们会看到和波德莱尔、福楼拜、贝克特、安德烈·马松、弗朗西斯·培根等人的关联。“现代艺术家”的生活观念和艺术旨趣在《成人之年》中得到印证,这是此书的一个意义。

此书刻画了和弗朗西斯·培根的风格相似的男性肖像,一幅肉感的受难者的肖像,其精细的线条、执拗的学究气和骚动的色彩,难免晦涩迂曲,但可以说没有一笔是乏味的。

▼

加入 2023 单读全年订阅

进入另一种生活

责任编辑:

相关知识

本草养怡元:自我厌恶的迹象

瓦解自我厌恶的4个小方法

“自我认知”的真实价值是什么? | 社会科学报

萨特:一个存在主义者的“自我”|景凯旋读经典③

合理信念:不介入他人麻烦

观察者的敏锐介入

本雅明:是“欧洲最后一位文人” 也是后现代社会的第一位先知

她实地走访新西兰,写下这个寻找自我和家国的故事

新知|“社会病理学”出书啦!《谁的问题:现代社会的非标准答案》出版

“就这点事,至于吗?”:对自我感受的敏锐,是一种自恋吗?

网址: 极致的自我厌恶,也是对社会的介入 http://www.pyqsh.com/newsview41228.html

推荐社会生活

- 1一个人,也要好好生活 2073

- 2新疆美女哈妮克孜恋情揭晓,男 2064

- 3中华民国双旗开国纪念币一枚能 1836

- 4细读《金瓶梅词话》第35回之 1790

- 5李清照:两处相思同淋雪,此生 1253

- 6金莎的穿搭给人一种精致土的感 1155

- 7周杰伦晒和昆凌游玩照 同和小 1064

- 8据李子柒友人透露,李子柒已经 1051

- 9苏志燮宣传新片不忘撒狗粮,大 928

- 10自毁人生!池子再说无底线言论 916