逃离抽象世界,走进真正的人间 | 西蒙娜·薇依逝世80周年

原标题:逃离抽象世界,走进真正的人间 | 西蒙娜·薇依逝世80周年

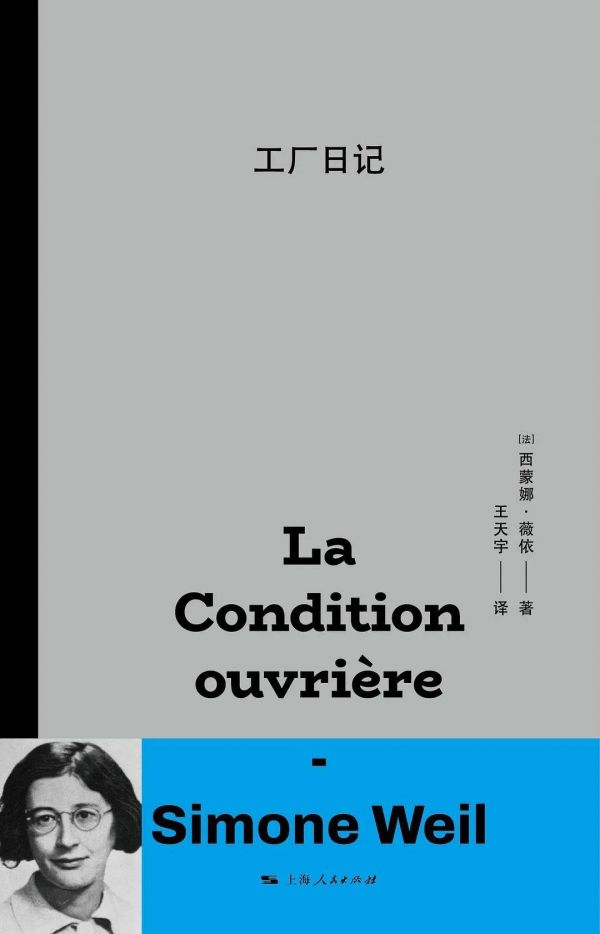

西蒙娜·薇依(下称薇依)是与萨特、波伏娃、加缪等人同时代的法国哲学家,由于西蒙娜·薇依时常被当成宗教神秘主义思想家看待,国内的读者对她的了解有限。此次由王天宇翻译、上海人民出版社出版的《工厂日记》,收录的主要是薇依论工人生活状况的文字。这十六篇写于1934年与1942年之间的文字,除去最后一篇,并未直接涉及薇依的宗教观。

或许正因为此,我们得以从该书中较为直接地窥见薇依的思想来源、明了是什么一直驱动着她以如此独特的方式运思着,直至她在34岁时因执意要与德占区的法国同胞一起挨饿而去世。

西蒙娜·薇依(Simone Weil,1909-1943),犹太裔法国哲学家、社会活动家、神秘主义思想家。薇依成长于富裕的中产家庭,曾以第一名成绩考入巴黎高师,是波伏娃的同学。薇依担任过中学哲学教师,后又投身工人运动和反法西斯运动,写下大量涉及哲学、历史和政治笔记,对劳动、政治参与和社会活动进行理论总结,成为20世纪法国思想的重要来源之一。

下文刊发本书的书评文章,以期与读者一道重回二十世纪薇依所经历的工厂生活,思考当人被卷入工作中逐渐失去节奏时,工作到底意味着什么?以及人的尊严又何以可能?此前,我们还摘编了《工厂日记》中的部分章节(西蒙娜·薇依《工厂日记》:工作不应拖累劳动者),同时该书也入选了新京报书评周刊好书榜六月榜,我们借此纪念这位在日常中持续追问人之价值的先锋学者。

《工厂日记》,作者:西蒙娜·薇依,译者:王天宇,版本:上海人民出版社 2023年4月(海报设计:刘晓斐)

推荐理由:西蒙娜·薇依生于巴黎一个富裕的中产阶级家庭,有着超越常人的智识,在巴黎高师学习哲学,后来在几所中学担任过哲学教师,她拥有的这些条件基本可以让其保持一种相对(只是相对)自由、有尊严的生活,但在1934年底,薇依选择离开学校,进入工厂,从事低薪、重体力劳动。对于动作迟缓、时常被头痛折磨的薇依来说,这无疑是极大的考验,从她在此阶段写下的日记中我们可以知道,从早到晚,她和工友们都在艰难应对无情的机器、对工作速度的苛刻要求,尤其是被压迫、被奴役的屈辱感:“我自己也是竭尽全力才能维持尊严……几周这样的生活差不多足以将我变成一头温顺的野兽,只有在周日我才能恢复点自我意识。”其他工人的状况可想而知。

尽管如此艰难,尽管满是屈辱与失败,薇依没有想过逃跑,在一封信中——薇依的信总是极其诚恳而睿智——她说:“我并不觉得这些苦难是我自己的,我把它们视作工人们的苦难。就我个人而言,无论我是否遭受了苦难,都是几乎无关紧要的小事。因此,想要认识和理解的渴望轻易就战胜了逃跑的诱惑。”“我的苦难无关紧要”所展现出的灵魂是崇高的,而且是在“崇高”这个词最深刻的意义层面上说。这种常人无法做出的行为,自然出自薇依对底层人民强大的同理心,但又不只是同理心。她把当劳工的生命经验视为“与现实生活接触”,“与生命的直接接触”,她想要摒除某种幻觉,不被生活欺骗,她想接近(乃至接受)“不幸”,进而寻求解脱的路径。

以切身体验为基础,薇依知道并深深感受到一个工人的生活饱含的巨大痛苦,她详细记录并思考工人的处境,为改善工人的生存状况,她号召雷诺工厂的工人把自己的内心感受写出来,发在杂志上;她给一位工厂经理写信,给出改善建议;而且薇依清楚地知道,工人面临的不幸与政治制度和社会形态无关,“我关于工厂的疑问完全不受政治制度的影响。它事关工厂从完全从属关系逐步过渡至某种从属和合作混合的关系,理想情况是纯粹的合作”,而所谓革命,很有可能只是导致压迫集团的更换,“只要生产是建立在被动服从的基础上,工人们就要继续被动地服从”。这显示出薇依敏锐的洞察力,对某些主义作出反思,而她给出的最终解脱/救赎之路是具有超越性的。本书最后一篇文章《非奴役性工作的首要条件》写于薇依去世前两年,那时她的思想已经成型,在文中她说,“解药只有一种。唯一能让人忍受住单调的是永恒的光明,是美。”什么是“永恒”的?只有“绝对存在”,那不生不死、涵容万物的“在”,在薇依眼中就是上帝。在对上帝的爱和信仰中,受苦者得以“生活在那超自然的诗意氛围中”,整个生命因此改变。(推荐语撰文/张进)

撰文|刘任翔

以痛入思

薇依的身上始终有两面:抽离而冷静的哲学家的一面,和动情而狂热的殉道者的一面。在她看来,痛苦不是可以被消灭的,而恰恰是有限之人的印记,构成了人所能体认的一切意义的通道。换言之,尽管意义的来源多种多样,它们却必须通过痛苦而打动人;这种“切肤”的体验确保了意义的直接、真实和完整。相比之下,那种在优渥生活中不痛不痒地寻到的所谓意义,则苍白而虚假。

正因为此,薇依对工厂生活格外该兴趣。在这种由身体介入的行动中,人同自然界的种种滞重和阻碍相抗争,力图克服自然却又从来不能彻底克服,艰辛地用人工来划定自己有限的生活场域:

只有金属的声音,转动的车轮以及金属焊接;这些声音不是自然或生命的声音,而是人类严肃、持续、不间断地在物体上操作的声音。……冬天早晨和晚上的黑暗时分,只有电灯亮着,所有的感官都沉浸在同一世界。灯具、传送带、声音、坚硬而冰冷的废铁,一切都将人转变成了工人。

可以说,薇依笔下的“工人境况”(la condition ouvrière,《工厂日记》法文原版标题),正是阿伦特所说的“人的境况”(the human condition)的最突出的体现。每个人在其生存的最深处都是工人,因为其生活的意义来自这种“虽然艰苦,同时也带来胜利”的与物的冲突。那些在现实中以体力工作为业的人,因而是人性的集中体现。工人问题不是一个局域性问题;它只是集中地反映出了人的问题。

《工厂日记》,作者:(法)西蒙娜·薇依;译者:王天宇;版本:上海人民出版社2023年4月。

薇依非常明白,自己在出身和职业道路方面并不是一名工人。她担心,与工人的这种疏远会使她的思考如同无病呻吟。但另一方面,她也看到工人们在现代大工业的宰制之下极少有机会去反思自身的境况。工人的不幸不仅是一种未思之物(l’impensé),而且甚至是一种不可思之物(l’impensable),因为这种不幸本身就会扼杀思考。于是,薇依给自己设定的任务就是在抽离的思想家与受难的工人两个角色之间穿梭。《工厂日记》中将近一半的篇幅是她亲身成为一名女工(首先在阿尔斯通,之后在雷诺)期间的思想速记;而她从这段经历中获得的感触,随后又在书中收录的更具学术性或论辩性的文章中出现。

这种来回穿梭比起固定于其中任何一种角色都要困难。如果不是放下知识分子的一切特权乃至尊严,亲身投入工厂制度的奴役中,冒着工头的侮辱和被机器伤害致残的危险拼命干活,就无法获得思想所需的最鲜活的感受;但工厂的奴役本身却不断磨损着灵魂,使思想在无可奈何的服从之中疲惫不堪,使人很容易陷入一种无所求、无所思的麻木状态。清醒地经受现代的工人状况,并打起精神思考它——这是最困难的。

工厂之恶

在痛苦的、投入的思考中,薇依意识到现代大工业制度对工人的权利乃至尊严的严重威胁。

在薇依看来,工作、甚至命令与服从的关系,本身并不必定构成奴役。如果每一位工人都被当作完整的人来看待,都能把握到在工作和产品之中所蕴含的目的性(每一步操作的意义、产品的用途等等),并依据这种目的性自主地展开行动,他们就是自由的,甚至比免除了工作的义务而无所事事的人更为自由。薇依心怀的理想似乎接近手工业小作坊的工作模式。在自主地服务于同样的目的时,师傅与学徒虽然有命令与服从的关系,却是各自自由的。

相比之下,现代大工业的组织模式从工人那里剥夺了使生产活动有意义的目的性,使身体参与的工作(work)沦为盲目重复的体力劳动(labor)。一种产品的制造过程被分割为无数孤立的步骤(如拧紧螺丝),分配给不同的工人。劳动分工的用意,不是人的发展,而是生产效率的提高。工人看似经历了“专业化”,实则因为失去了对全局的把握而沦为“熟练工”,沦为可以替换的零件。

在大工业化之前,工匠是在“创作”自己的产品,能够看见自己每一项努力的效果,能够自主地调整努力的方向和程度。而大工业之中的工人,看不到自己的努力通向何方,只是被要求重复某个规定好的动作,如同电力一样只是纯粹的手段而非目的。相应地,驱动这种“电力”的,不再是对作品的向往,而只能是由经济关系(计件或计时工资制)所施加的“必然性”。人必须吃饭,吃饭必须付钱,要挣钱必须工作——在这个必然性的公式里,工作本身的目的变得无关紧要,它唯一的意义就在于出卖劳动力换取金钱。经济的必然性,既冷酷无情,又蛮不讲理。它鼓动的,不是人身上高尚的品质,而是最低级的欲望或情感:对金钱的贪婪,对挨饿的恐惧,对同伴的嫉妒,对程序的偏执。只有这些,才能将一个工人束缚在工厂之中,使之心甘情愿地接受奴役,服从种种就其自身而言并无意义的命令。

当人成为物料

对薇依而言,工人的这种自我降格式的服从是触目惊心的。代表着企业家和工厂主利益的新自由主义(neoliberalism),一方面需要在工人身上保留判断力和能动性(在这一点上,工人仍然优于机器),另一方面又不准备在制度上承认和尊重工人的个性和尊严,而是希望用严苛的、极度不稳定的雇佣条件,迫使工人“自愿地”进入奴役状态,用自己的自由和力量为大工业生产添砖加瓦。工人对它而言仅仅是工具,是劳动力的一个单位,而从来都不是目的本身。这种境况中的工人的痛苦在于,他们一方面必须是自由的,以便有能力完成工作;另一方面这种自由又不得不一次次向着所谓的“必然”低头,而这种“必然”又是大工业制度人为地营造出的。

《摩登时代》(1936)剧照。

与此同时,对工人工作的承认和赞许,被无一例外地兑换成金钱,而金钱是对产品的认可,不是对制造了产品的人及其创造性工作的认可。薇依说:“我们觉得自己有点像个孩子,母亲为了使我们安静,给我们串珠子并承诺给糖果。”没有人明白为什么要串珠子,只是出于对奖励的期待或对惩罚的恐惧而做这件事。工人们于是在这种循环往复中陷入沉默的自动化状态;他们身上使他们成为完整的人的因素,例如友情、荣誉感、责任心,正在渐渐流失。工人逐渐成为一种“赤裸生命”,仅仅为了延续生命而投入工作的无望循环之中。薇依对比了自己在两种身份之下的状态:“在大学里,我有权利、尊严和责任去捍卫。而作为一名工厂工人,我每天在打卡的那一刻就不得不放弃各种权利,还有什么可捍卫的?我所要守护的只有自己的生命。”

在日复一日的屈服中,人变得麻木。薇依在日记中写道:“苦役已让我觉得自己已不再有任何权利。能够在有些时刻不用承受他人的粗暴言行,在我看来都是恩赐。”原先属于每个人的基本权利,如今成了稀缺的特权,它偶然落在工人头上时无异于一种恩惠。没有什么是可以反抗的,因为新自由主义的奴役逻辑早已如空气一般充斥社会的各个角落。于是,唯有沉默和屈从。在这种环境里,人会逐渐相信自己没有价值,不配被当作一个人来对待,或者说只有在“有用”时才是值得尊重的。他(她)会在这个世界上无家可归:工厂不是工人的家,工人更像是机器的仆人。

薇依在这里对大工业生产中工人境况的描述,像极了汉娜·阿伦特对极权统治下的人成为“赤裸生命”的过程的描述。显然,薇依在工人的遭遇中看到的也是整个人类的遭遇;工厂中的奴役模式从来都不会限于工厂大门之内,而是持续地毒害着社会。在大工业生产和集中营的逻辑中有一些非常相似的方面,因此,集中营的大门上写着“劳动带来自由”(Arbeit macht frei),也就不难理解了。

不属于自己的节奏

在薇依对大工业生产制度之恶的揭露中,贯穿着她有关人在工作中的尊严与工作的节奏之间关系的思考。简而言之,大工业生产的特点是不尊重完成一件作品所需的内在节奏,而要将制作过程打碎,还原为种种如活塞往复运动般机械的重复,然后将机械的节奏强加于工人,逼迫工人为工厂这台巨型机器提供能源。只有这样,大工业才有可能无止境地提高生产的速度。对速度的追求意味着对内在节奏的践踏。再没有庖丁解牛那样的悠然,有的只是卓别林在《摩登时代》的流水线上拧螺丝时的慌张。

《摩登时代》(1936)剧照。

对工人来说,成为这种外在强加的、不断加速的生产节奏的一部分,就意味着陷入无望且无意义的循环。这种循环对思想是免疫的;在流水线上无法严肃地思考。薇依生动地对比了两种工作模式,以及两种相应的时间节律:

所有这一系列动作被赋予了一种美感,即便在完成时也毫不逊色。其间出现停顿的瞬间,短暂如闪电,这构成了节奏的秘密,同时这些动作以极快的速度,给观众留下了缓慢的印象。跑步者打破世界纪录的那一刻似乎在缓慢地滑行,而我们却看到那些平庸的跑步者在他身后加速;一个农民割草割得越快越好,那些看着他的人就越觉得,没错,他在慢慢来。

恰恰相反,工人在机器上操作时却总显得悲惨又匆忙,没有任何优雅和尊严可言。一个人做完某件事后停下来是很自然和恰当的,哪怕只是一瞬间,让自己可以像《创世记》中的上帝一样注意自己所做的事;这种思想的闪光、静止的平衡,我们在工厂工作时必须学会完全摒弃它们。除非一秒钟内,动作一个接一个不间断地展开,几乎像时钟的滴答声一样,没有任何东西表明某件事情已经完成,另一件事情开始的时候,工人在机器上操作的节拍才能达到要求。这种沉闷且单调的滴答声是我们所无法长期忍受的,而工人们几乎是在用自己的身体复制这种声音。

在完成一种创造性的行为时,暂时停下来,欣赏自己的所作所为——这样的停顿和延时,为工作赋予内在的节奏,使之能够有意义。而工人却必须急急忙忙地奔向下一个零件,甚至无暇顾及自己上一个动作的效果。没有圆满的暂歇,只有无尽的奔赴。于是,一切的开端和完成都被抹去了;时间的流不再有起起伏伏、疏疏密密,而变成了无尽重复的动作所构成的均匀的流,变成了“沉闷且单调的滴答声”。而一种缺乏开端和完成的时间,只能是无历史的、无情节的、无意义的时间。

一旦被卷入这种时间流之中,工人就会感到时间不属于自己。他们的时间由漫长的单调重复与不可预料的偶然打断构成:后者或来自他们的上级,或来自工具的损坏、零件的失踪等。这种偶然性无助于缓解单调,因为它只是粗暴地打断单调重复,又必须被尽快地解决,好让单调重复能够持续。总而言之,工人失去了对任何长期目标的期待;他们在时间方面的“视野”越来越窄,直至成为缺乏远见与勇气、只能执行眼前命令的“工具人”。

寻回工作的尊严

面对她所描绘的严苛境况,薇依会如何做?

她不是一个停留于理论思考的人。书中收录了一些书信和报刊文摘,它们清晰地显示出,薇依努力要将自己在工厂中的所见所思转化为变革社会的力量。她的立场被称为“工团主义”,但这个词远不能概括她在为变革奔走呼告时最关心的东西。她所关心的,不是工人的“抱团”,不是工会有关工资或工作时长的讨价还价,更不是工人阶级对政权的夺取和对生产的大发展,而是重塑被大工业生产所冲击的人的尊严。

而且,薇依给出的方案并不是否弃大工业、回到手工业小作坊时代,而是在工厂之中,通过调停工厂主与工人之间的关系、增进相互理解和信任,来塑造一种更有人性的工厂文化。一方面,这意味着工厂主必须将工人当作活生生的人而非劳动力来看待,将人的发展提升到与产品的生产同样重要的地位;另一方面,这也意味着工人要试图理解,在自己所经历的痛苦之中有什么是根植于与物质斗争所牵涉的必然性,而不是一味地要求免除一切痛苦。可以想见,薇依的这种微妙的立场不会受任何一方欢迎。双方都更希望一劳永逸地压倒对方,将自身的利益最大化。在这种看似是压迫者与被压迫者的斗争中,双方遵循的都是压迫的逻辑,是资本主义的最大化逻辑。

《摩登时代》(1936)剧照。

那么,什么是薇依所设想的工人的尊严?尽管它很难实现,我们却不宜因此否认薇依所做的思考的价值,因为它可能是我们直到今天都在向往、并且在一些细微之处已经在力图实现的东西:

我们所在的这个世界确实存在;我们的确是肉身;我们被抛出永恒之外;我们确实必须穿越时间,一分钟又一分钟地历经苦痛。我们的命运就是要经历这般痛苦,而单调的工作只是其中的一种表现形式。但同时,我们的思想也是为了主宰时间而生,每个人都必须坚定不移地守护这一使命。日、月、季、年的更迭一如往昔,其间不断带给人多样的惊喜,这正如我们所历经的痛苦和展现的伟大。在人类事物中,所有能与美好挂钩的东西,在一定程度上都是这种统一性和多样性的结合;凡是与之不同的事物都是低劣可耻的。……在太阳和星星有规律的轮回的影响下,时间已事先充满有序且有限的多样性,这当中包含了无限多样绝对不可预测且部分无序的事件。(320-321页)

尊严首先基于对我们的有限性(即时间性和肉身性)的承认而非抛弃。穿越时间,就意味着经历苦痛,意味着工作。而从工作之中升起的,却是主宰时间的伟大愿望。但是,主宰时间,并不意味着扼杀彼此生命中遭遇“多样的惊喜”的可能性。工作不应使时间变得单调,而应使时间进一步开放。如阿伦特所说,人的作品应当有一种持久性,有超越个体生命而留诸后世的价值;而对这种持久性的保障,首先不在于作品在物质层面的坚固,而在于多样的、能够常新的社群容许了作品的价值不断地被重新体认——正如是有关黄鹤楼的诗才使得黄鹤楼千古不朽。如果说在阿伦特这里,人的尊严还被分割在“工作”(作品的持久性)和“行动”(对作品价值的重新体认)这两种形态之中,薇依所设想的“工作”似乎应许了两者。人在工作中接近神。工作可说是凝聚了薇依的人性理想。

数十年过去,薇依的文字仍然是如此一针见血,又如此振聋发聩。如今,“脑力劳动者”和体力劳动者一样,被囚禁于目的不明而又无限重复的“狗屁工作”中。薇依向我们指明我们的出路,是重新唤起人与人之间真正的联结——而非总是通过财与物来联结,更非沦为物与物之间的工具性的联结点。

撰文/刘任翔

编辑/张进,申璐

校对/薛京宁

责任编辑:

相关知识

西蒙娜·薇依《工厂日记》:工作不应拖累劳动者

世界是坚硬的,但你可以努力让它柔软 | 作家三毛诞辰80周年

希林娜依高身高体重 希林娜依高的简介

保持敬畏,是真正的人间清醒

上海书展|打开《江南奇遇记》,走进多彩的江南造物世界

希林娜依高首张个人全原创EP《吾》发行

希林娜依高方辟谣logo抄袭:手绘灵感一直延用

真的会笑 希林娜依高真的是5G冲浪紧跟时事……

美依礼芽虽败犹荣,一个成绩比Ella和谢娜都好

当涂举办纪念延安双拥运动80周年文艺汇演

网址: 逃离抽象世界,走进真正的人间 | 西蒙娜·薇依逝世80周年 http://www.pyqsh.com/newsview43005.html

推荐社会生活

- 1一个人,也要好好生活 2073

- 2新疆美女哈妮克孜恋情揭晓,男 2064

- 3中华民国双旗开国纪念币一枚能 1836

- 4细读《金瓶梅词话》第35回之 1790

- 5李清照:两处相思同淋雪,此生 1253

- 6金莎的穿搭给人一种精致土的感 1155

- 7周杰伦晒和昆凌游玩照 同和小 1064

- 8据李子柒友人透露,李子柒已经 1051

- 9苏志燮宣传新片不忘撒狗粮,大 928

- 10自毁人生!池子再说无底线言论 916